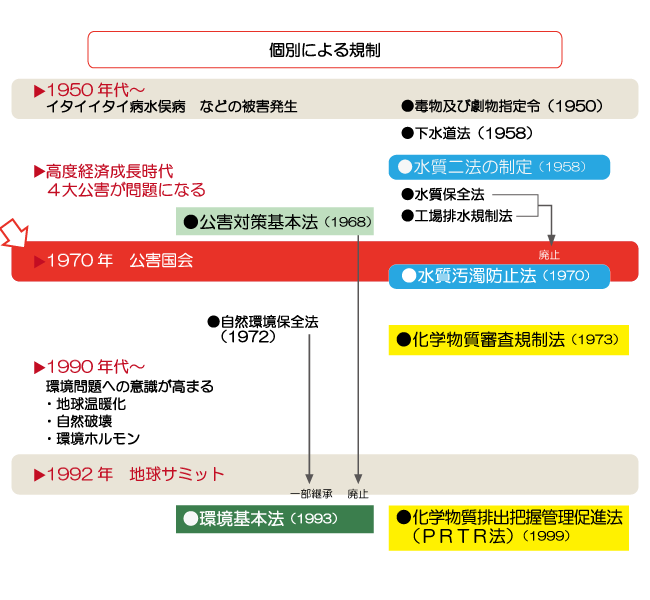

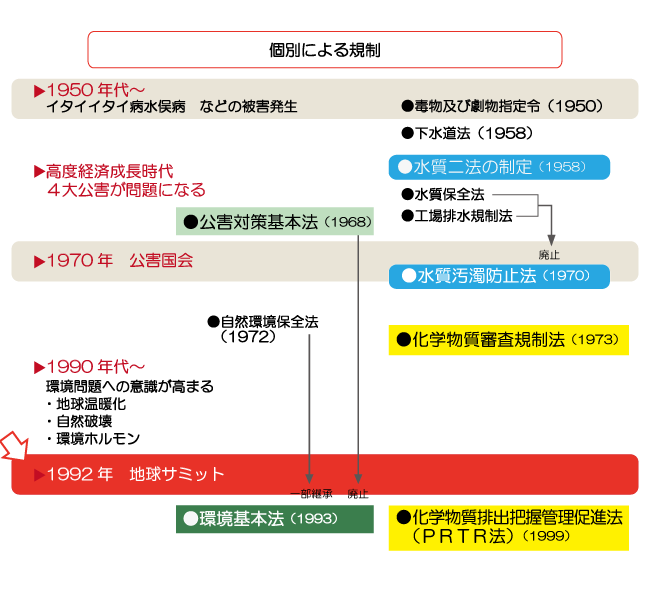

水道規制関連の法令体系

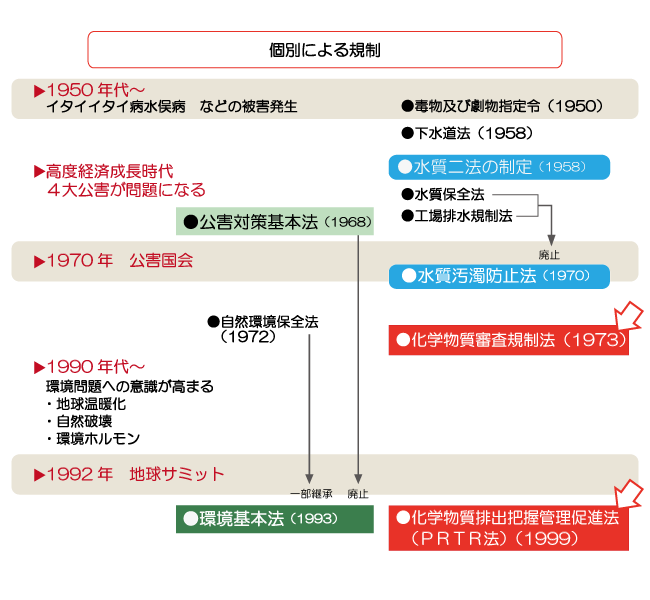

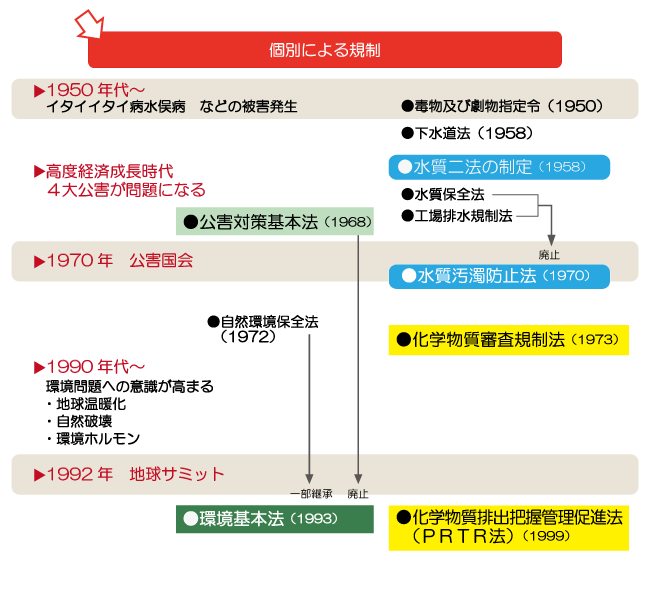

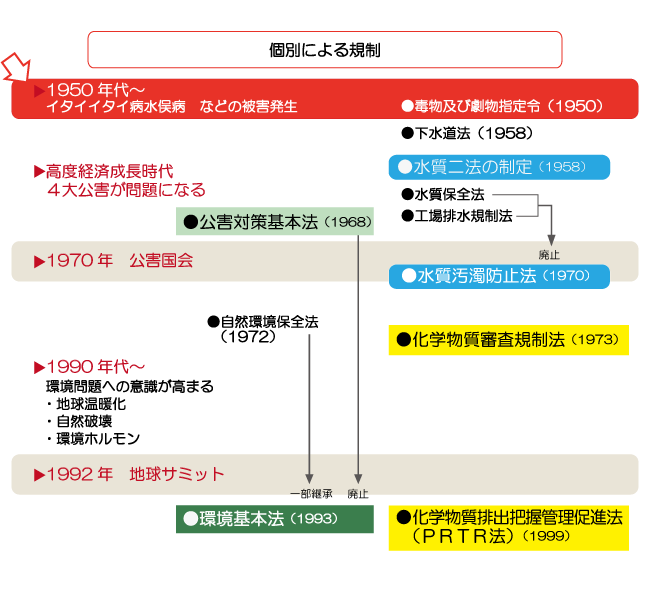

現在、日本では、水質汚濁を規制する法律が多々整備されています。それらは、近年、急激に拡大した経済活動が水環境へ及ぼす悪影響を断つために整備されました。それぞれの法律制定の背景には、 常に時代の社会状況が反映されており、制定後も状況の変化により廃止や統合、改正がなされています。

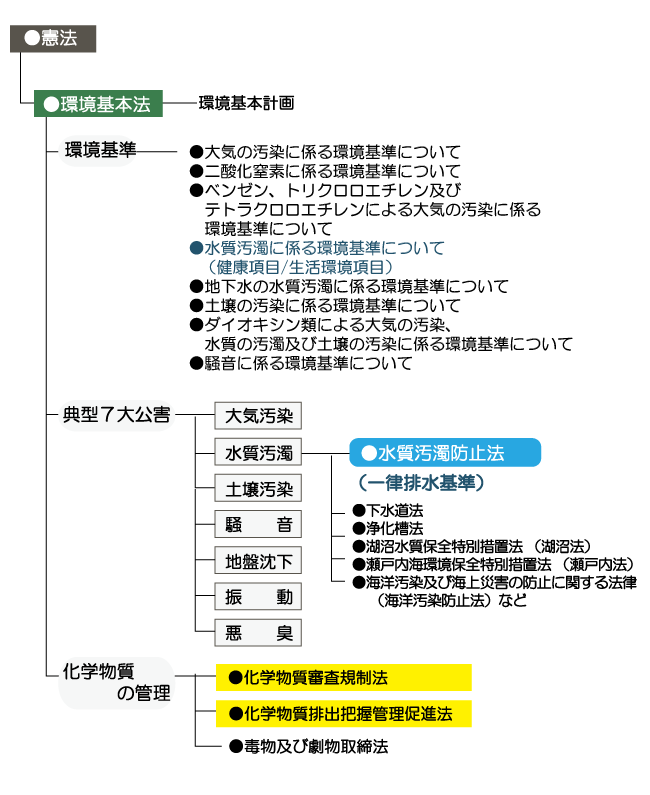

下図の法体系は、水質と化学物質にかかわる法律の一部を抜粋しています。最上位に位置する憲法、その下に環境基本法、そしてその下に個別の法律、という構造になっています。

法整備の背景

明治維新から第二次世界大戦以降

明治維新以降、政府の殖産興業政策を背景に近代的な製造技術が導入され、工場周辺のばい煙、悪臭被害、鉱山や精錬所の周辺でも排水や排ガスによる被害が生じるようになりました。

1878年(明治11)には足尾銅山の開発で発生した鉱山廃水による渡良瀬川の汚染問題が、1922年(大正11)には神通川流域で農作物の被害、カドミウムによるイタイイタイ病が発生しました。

しかし、当時は個別の問題としてのみの対応で、実際に被害の発生し、被害者の強い訴えがあって初めてなされるという「後追い的」なものにとどまり、その状態は法制度の枠組みを作られる1950年代(昭和30年代)まで続きます。

公共用水域の水質保全に関する法律には、旧漁業法(1910年:明治43)、港則法(1948年:昭和23)、鉱山保安法(1949年:昭和24)、漁港法(1950年:昭和25)、港湾法(1950年:昭和25)などがあり、それぞれ個別に規制されていました。

高度経済成長期(1950年~)

1955年(昭和30)の経済白書に「もはや戦後は終わった」と表現され、時代は高度経済成長期へと向かいました。その反面、大気汚染、水質汚潤、地盤沈下などの公害も深刻さを増していき、国は環境保全対策制度の整備を進めるようになりました。

水質汚濁対策として1958年(昭和33)に「●公共用水域の水質の保全に関する法律」及び「●工場排水などの規制に関する法律」 (以上の2法を合わせて水質二法と呼ぶ)が制定されました。この水質二法は規制が緩やかで、対象地域も全国一律ではなく、調和条項(人の健康は絶対的に保護されるが、生活環境の保全は経済発展と調和する範囲で進める)と呼ばれる規定も含まれていました。

公害国会(1970年~)

1960年代後半になると、四大公害(熊本水俣病、新潟水俣病、イタイイタイ病、四日市喘息)に代表される公害問題が深刻さを増しました。そこで、従来の個別対応ではなく総合的な枠組みが強く求められ、1968年(昭和43)に●公害対策基本法が制定されました。

この法律は2年後の1970年第64回臨時国会(通称:公害国会)で改正され、前述の調和条項を削除し、「生活を犠牲にしてまで経済発展を求めない」という方針が明確になりました。

本国会では、その名の通り、公害関係の14法案が可決・成立しました。水質汚濁対策では、水質二法に替わり●水質汚濁防止法が制定され、対象地域が全国一律になり、対象物質も拡大した規制強化が図られました。

また、水質汚濁防止法の特別措置として、1973年(昭和48)に瀬戸内海環境保全特別措置法、1984年(昭和59)に湖沼水質保全特別措置法を制定し、閉鎖性水域の水質保全施策の推進を図ることとなりました。

地球サミット(1990年~)

1990年代になると、通常の社会経済活動による環境への負荷が増大してきました。日常生活によって引き起こされたCO2排出、大量に排出される産業廃棄物、環境ホルモンなどの問題が浮上してきました。地球温暖化、酸性雨、フロンによるオゾンの破壊、野生生物の減少、熱帯雨林の減少、砂漠化など、地球規模での環境問題も顕在化していきます。私たちが被害者であるとともに加害者であるという図式も生まれました。

国は、従来の公害対策基本法や自然環境保全法の枠組みでは不十分であり、国、地方公共団体はもとより、事業者、国民の自主的取組などすべての主体による対応が必要となっており、経済社会システムの在り方や行動様式を見直していくことが必要であると考えました。

また、1992年にブラジルのリオ・デ・ジャネイロで国際会議(通称:地球サミット)が開催され、地球環境の保全と持続可能な開発の実現のための具体的な方策が話し合われました。この会議で、持続可能な開発に向けた地球規模での新たなパートナーシップの構築に向けた「環境と開発に関するリオデジャネイロ宣言(リオ宣言)」やこの宣言の諸原則を実施するための「アジェンダ21」そして「森林原則声明」が合意されたのです。

このような時代背景の中、1993年(平成5)に●環境基本法が公害対策基本法にかわって制定されました。

化学物質対策(1970年~)

明治以降、急激な産業の発展と人口の増加が、排出される汚濁物の量を著しく増大させました。また化学工業の進展により、自然の力では浄化されない難分解性物質を生み出してきました。特に、カネミ油症事件に代表されるPCB(ポリ塩化ビフェニエル)は強い毒性と難分解性の性質を持つことから、1960年代に汚染問題として大きく取り上げられました。このPCBの環境汚染を契機に、1973年(昭和48)に●化学物質審査規制法が制定されました。この法律では、届出された新規化学物質のうち、難分解性、高濃縮性、長期毒性のあるものを特定化学物質(現:第一種特定化学物質)に指定し、製造・輸入の規制(事実上の製造・輸入禁止)を行います。

1980年代以降、有害化学物質による水質の汚染が問題となり、1993年に水質汚濁防止法が改正され、環境基準の健康項目の大幅な拡充・強化などを行うとともに、新たに要監視項目として25項目が設定されました。

しかし、限られた物質を個別に規制は必要に応じて拡充・強化されていますが、人の健康や生態系の健全性を守るのに必ずしも十分とは言い切れません。個々の物質のリスク評価と並行して、多くの物質の環境リスクを行政だけでなく事業者や市民もそれぞれの立場から取り組み、社会全体で低減させることが必要になりました。

国際的にも、1992年(平成4)の地球サミットで採択された「アジェンダ21」で化学物質の管理の問題が取り上げられたのを受け、平成8年2月には、OECD(経済協力開発機構)によりPRtrの導入勧告が行われました。

このような背景の中、1999年(平成11)に●化学物質排出把握管理促進法が制定されました。

特定化学物質の環境への排出量などの把握に関する措置(PRTR制度)や、その性状や取扱いに関する情報の提供に関する措置(MSDS制度)から成り立ち、事業者による化学物質の自主的な管理の改善を促進し、環境の保全上の支障を未然に防止することを目的としています。

●化学物質審査規制法が「入り口の規制」とするならば、●化学物質排出把握管理促進法は「出口の規制」とも言えます。