増え続ける化学物質

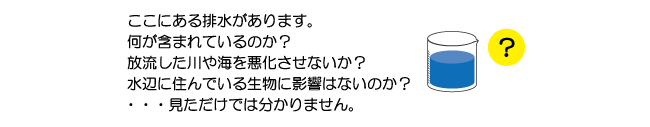

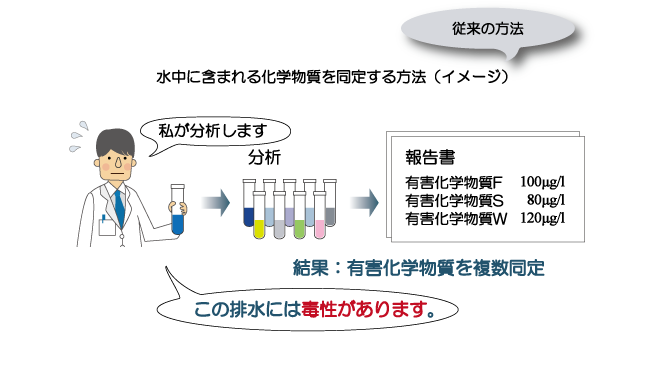

工場や事業場からの排水には、多様な化学物質が含まれている可能性があります。そこで、わが国では有害性が強い化学物質に基準を設定して、個々に規制する方法がとられています。つまり、排水に含まれている有害な化学物質をひとつひとつ確かめて(同定する、と言います)、排水の毒性を調べるのです。

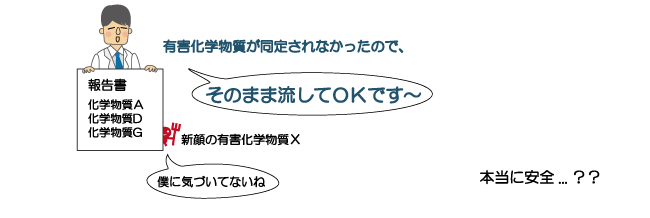

しかし、化学物質は、現在流通するだけでも2万種を超えています。科学技術の発展に伴い、その数はますます増加する傾向にあります。よって、すべての化学物質の有害性を把握することは時間もかかりますし、費用も膨大になってしまいます。

もし、新規に製造・輸入された化学物質に有害性があった場合で、まだその性質が把握されていなかったら、どうでしょうか?また、ひとつひとつは無害な化学物質が複数存在する場合、それらが何かの反応によって有毒になっていたら、どうでしょうか?知らず知らずに川や海を汚し、水辺に住む生物や私たちの生活を脅かすかもしれません。

WETシステムの特徴

WETシステムには3つの特徴があります。

排水をまるごと評価します

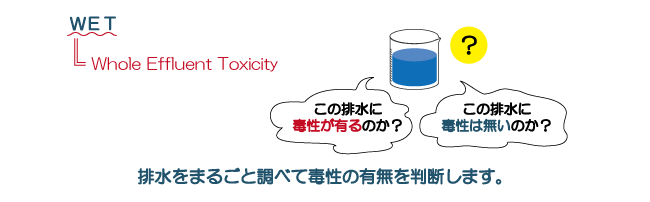

「WETシステム」は、排水中に個別の化学物質がどの位含まれているかではなく、その排水そのものに毒性が有るかどうか、を調べて改善していく方法です。WET(Whole Effluent Toxicity;全排水毒性)では、その排水にどのような物質が含まれているかよりも、排水そのものに毒性が有るのか、それとも無いのか?を調べます。

生物の力を借りて評価します

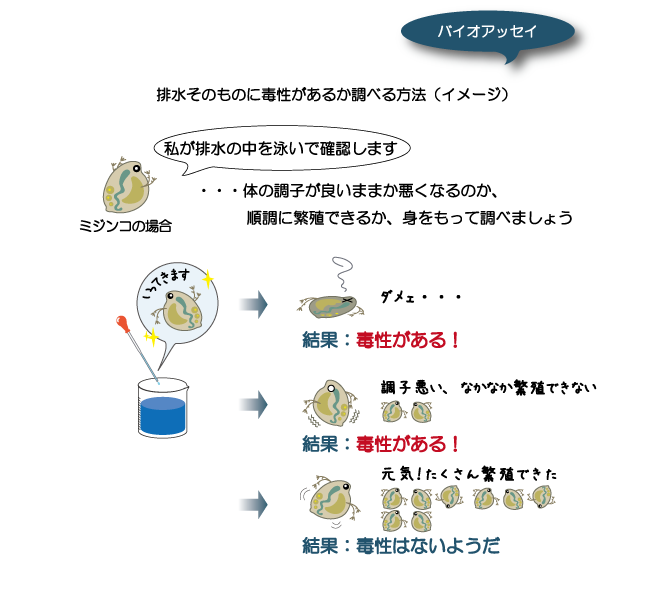

毒性の有無を判断をするのは小さな生物で、「バイオアッセイ」法と呼ばれています。対象となる物質の中で、生物が生きているか死んでいるか、正常に繁殖できるかどうか、確認する方法です。使用する生物は、甲殻類のミジンコのほか、魚類のゼブラフィッシュやメダカ、藻類のムレミカヅキモ、発光バクテリアなどがあります。

原因物質追求ではなく、毒性の特徴を明らかにして改善します

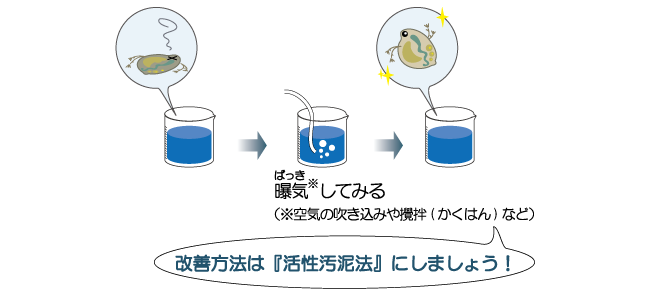

例えば、酸素曝気(ばっき)したところ、排水の毒性が削減したとします。すると、この排水中には酸化や揮発がしやすい毒性を持つ物質が含まれていることが分かります。そこで、オゾン分解や活性汚泥処理が有効な排水処理の手段として挙げられるのです。

WETシステムの流れ

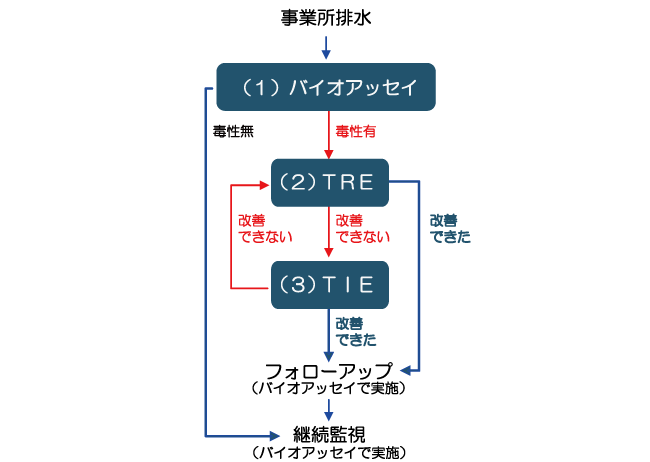

排水に毒性が有るか無いかを、(1)バイオアッセイで調べます。ごくごく小さい生物がその排水の中で「生きているか死んでいるか」「正常に繁殖できているか」で安全性を確認しようというものです。試験に使用する生物は、ミジンコのほかに、ゼブラフィッシュ(魚類)やムレミカズキモ(藻類)、発光バクテリアなどがあります。

結果から「毒性が有る!」と評価された場合は、(2)TRE(Toxicity Reduction Evaluationの略:毒性削減評価)を行います。

その排水に関わる様々な情報を収集して、既存の知見から影響の原因となる要因を推測し、削除していきます。削除方法は各事業所の判断で行いますが、原因物質の発生源やプロセスで対処したり、終末処理を強化したりします。毒性の削減に成功したら、フォローアップと監視を続けます。

もし、TREによって毒性を削減できなかった場合には、次の工程(3)TIE(Toxicity Indectification Evaluationの略:毒性同定評価)に移行します。この工程では原因となる化学物質群の特徴を明らかにします。この場合の同定は、個々の化学物質を明らかにすることではなく、あくまで化学物質群の特徴を明らかにすることです。そして、それらを除去または無毒化するための方策を探っていきます。TIEにより、毒性の削減に成功したら、フォローアップと監視を続けます。

国内・諸外国の動き

WETは国内外で既に動き出しています。

国内の動き

環境省は、2009年(平成21年度)から「今後の水環境保全に関する検討会」を立ち上げています。 その中で、新たな排水管理手法の導入を検討しており、「生物応答を利用した排水管理手法等の有効性について検討すべき」との方針を打ち出しています。 更に、同じく2009年4月に、WETを活用した排水管理手法の検討を開始し、2014年度の法規制(法制化)も視野に検討が進められています。 また、専門家による「生物応答を利用した水環境管理手法の制度・運用分科会」を設置し、生物応答手法の導入に向けた①生物応答の導入の在り方、②生物応答手法導入の具体化に向けた枠組みについても検討されています。

諸外国の動き

WETは、すでに多くの国で実用化されています。

米国では、1984年に国家汚濁物質排出削減計画の中で「WETと個別化学物質分析の併用」を提唱し、1995年にWET試験方法の公布、2002年に修正されたWET試験方法の公布が行われ、州レベルで導入が進んでいます。環境保護庁(USEPA)が定めた試験法に基づいて排水の生物影響評価を行い、判断基準を超えた排水は毒性の削減が義務付けられ、毒性の評価から削減対策の検討、検証、実施までが定式化された対応を行っています。

カナダでは、1998年からセント・ローレンス・アクションプラン(SLAP)により5年間で有害排水の90%削減を目標とし、更に1992年から環境影響モニタリング(EEM)の提出を義務化しバイオアッセイによる未知混合物の評価を進めています。

英国、北欧諸国などでは、米国と同様の手法を用いた排水管理が行われています。

韓国では、2011年1月1日から生体毒性管理制度として法令を施行し、個別物質管理手法とWET手法を補完的に組み合わせて実施しています。

日本でも、海外に工場を持つ企業の中には既にWETを導入し、国内の制度導入を見込んで排水調査対策に取り組んでいる企業があります。